[ま]「しがらみ」の仕組みを知って自由に生きませんか? @kun_maa

こんにちは!

超人見知りで社会と折り合いを付けるのが苦手な @kun_maa です。

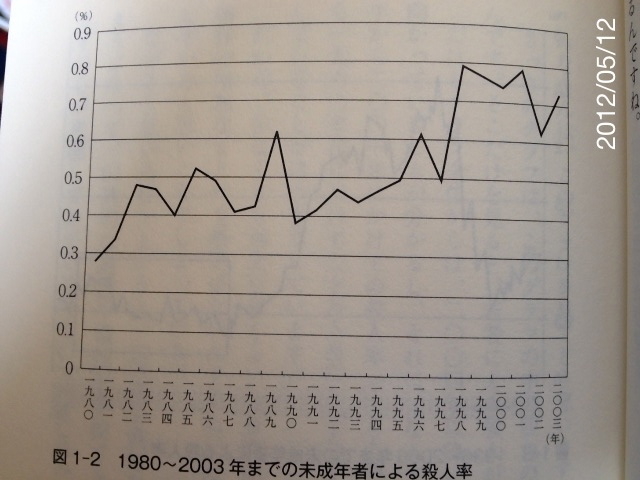

突然ですが、まずこのグラフを見てください。このグラフを見ると1980年以降に未成年者による殺人が急速に増えているように見えますよね。

だから、「若者がキレやすくなり、殺人などの凶悪犯罪が増えている。

若者の心が荒廃しているからだ」といった説明がされると、なるほどとそこで思考停止してしまいます。

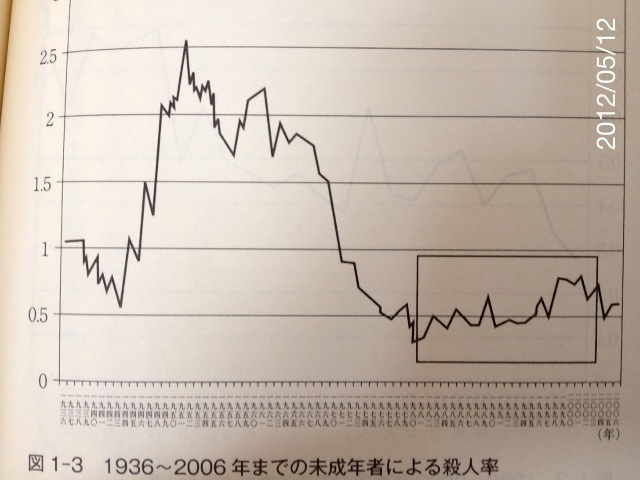

でも、次のグラフを見てください。これは1936年から1006年までの統計です。

最初のグラフは、このグラフの四角で囲った部分だけを取り出したものなのです。

こうやって全体で見てみると、1950年代〜60年代に比べると若者による殺人事件は大幅に減少していることがわかります。

少なくとも過去100年くらいの長期的な傾向を見ると、若者による殺人事件の増加という事実はないのです。

だけど、みんな若者による凶悪犯罪が増えていると思い込んでいます。

なぜ、そう思い込むかというと「資本主義的な市場万能の考え方が世の中にはびこるようになって、伝統的な道徳や倫理を学校でも家庭でも教えなくなったからだ」という思い込みをみんなが信じ、マスメディアも報じているからです。

その結果、子どもや若者に対して道徳や倫理や共感性や協調性を押し付けようとする気運があふれて世の中がよけい窮屈になっていきます。

「しがらみ」を科学するー高校生からの社会心理学入門

本書では、このほかにも社会現象について一人ひとりの心に原因があると考えることで問題の本質を見誤る事例を取り上げ、そのような考え方を「心でっかち」と呼んで注意を促しています。

「心でっかち」というのは、一人ひとりの気持ちや考え方である「心」がすべての原因だと考えることで、心と現実とのバランスがとれなくなってしまっている状態です。心の持ち方さえ変えればすべての問題が解決すると考える「精神主義」がその極端な例で(中略)「心でっかち」の典型は、誰にでも受け入れられそうなもっともらしい「説教」を垂れ流している一部の評論家の人たちですね。とくに、現代社会の問題をすべて「心の荒廃」で説明できると考えている人たちです。 P.42〜43

ところで、みなさんは「予言の自己実現」という言葉をご存知でしょうか。

「予言の自己実現」というのは、人びとがある期待を持って行動すると、結局その期待通りの結果が生まれてしまうということです。

銀行の取り付け騒ぎがわかりやすい例として取り上げられています。

不況がひどくなって、世の中の人が漠然と経済的不安を抱えているときに、「〇〇銀行が危ない」という噂が流れたとする。

何人かの人がその噂を信じて安全なうちに預金を引き出しておこうとすると、そうした人たちが銀行の前に列を作ることになる。

その列を見た人たちが、また噂は本当かもしれないと思って列を作る。

そうなると噂を信じていない人までも、安心のために預金を引き出そうとする。

そしてみんなが預金を引き出そうとすることで、実際にその銀行は経営に何も問題がなかったのにつぶれてしまうということ。

詳しくは本書を読んでいただくとして、著者はこれらの事例を取り上げて「社会」というのはそこで生きている人にとって、あるしかたで行動せざるをえないようにしているものなのだということを丁寧に説明していきます。

もう少し正確に言うと、人々に一定のしかたで行動するようにうながしている「しがらみ」が、そうした人たちの行動そのものによって生み出されている状態が「社会」なんだよ。 P.78

それでは、「しがらみ」とはなにか?著者は「しがらみ」を説明するために「インセンティブ」という言葉を使っています。長くなりますが引用します。

ほかの人から何かしてもらいたいと思ったら、何かその人が望んでいることをしてあげないといけない。そうしないと、いずれその人から何もしてもらえなくなってしまう。

インセンティブというのは、そういうこと。どうしたら自分の欲しいものが手に入れられるかが分かれば、そうした行動をとるようになるよね。何をすれば自分が欲しいものを手に入れられるかは、ほかの人がどう応えてくれるかによって決まってくる。

だから、「社会とはインセンティブ構造だ」ということは、自分がある行動をすると、それに応じてほかの人たちがどう行動するかがだいたい決まっているという意味なんだ。(中略)自分がこうすればこうなるってだいたい決まっていることが、社会があるってことだと思っていいんだよ。そうなっていることが「しがらみ」だと言ってもいいし、「インセンティブがある」と言ってもいい。重要なのは社会で生きていくためには、自分の行動に対してほかの人たちがどう反応するかがだいたい決まってるってことなんだ。 P.82 ~83

だから、僕たちは社会に生きている限り、自分勝手に自分のしたいことだけをできないようになっているのでしょう。

だって、そんな行動ばかりしていたら誰も相手にしてくれなくなっちゃいますよね。

それで結局「空気を読む」とか周りの反応を気にして「言いたいことも言えなくなる」なんてことが起こってくるのだと思います。

著者は、そのような「空気を読む」ことが苦手な人、つまりまわりの人たちの気持ちにうまく自動的に反応することができないなら、そんなことはあきらめて、そういう人は理論を使って生きればいいと説きます。

社会というものをちゃんと理論的に理解して、そこで働いている原理を使って、「社会」で自分がどうすればいいのかを考えて生きていけばいいということです。

この本は、そうした人たちが社会について考えるためのひとつのきっかけになればいいと思って書かれたそうです。

社会のしばりから少しでも自由になるために、「しがらみ」や「空気」によるしばりがなぜ生まれるのかを理解しておくことが必要であり、その構造を解き明かし、自由に生きる道を考えさせてくれる良書です。

高校生だけではなく、すべての大人にも読んでほしい本だと思いました。